Reto #CombaTT: #AñoNuevo

#AñoNuevo

Por Álvaro G. / @PasamonteG

El despertador dejó de ser necesario; durante los últimos años, permanecía en la mesita de noche por cariño, no por utilidad. Diego llevaba mucho tiempo levantándose antes del amanecer por inercia, por no aguantar más en la cama. Aun así, no le preocupaba, estaba acostumbrado. Y amaba su rutina. A su edad, decía, ya había tenido que aguantar suficientes cambios.

El último miércoles del 2018, como cada mañana, preparó el desayuno para su mujer y para él, y ella llegó cuando los cafés ya estaban listos y el pan acababa de saltar en la tostadora. Aquella mañana se sintió algo más cansado que de costumbre, pero no lo suficiente como para fallarle a su día a día. Desayunaron tranquilamente, sin hablar demasiado, sin molestarse, acompañándose, y recogieron juntos la mesa al terminar.

Después de la cocina, Diego se fue al baño. Antes de entrar en la ducha, mientras se desnudaba, dejó correr el agua hasta que estuviera caliente —ya no necesitaba mojarse para saber cuándo entrar, ya lo hacía mecánicamente, se desvestía en el tiempo justo—. Una vez dentro, se mojó empezando por los pies y terminando por la cabeza, y se enjabonó siguiendo el orden inverso. Al salir, tras secarse presionando la toalla más que frotándola sobre su cuerpo, se situó frente al espejo para afeitarse, repitiendo paso a paso los mismos movimientos efectuados los últimos miles de días. Finalmente, palmeó su rostro con las manos empapadas en colonia, disfrutando del picor, y recogió el baño hasta dejarlo tal y como lo encontró.

Cuando llegó a su dormitorio, la estancia a la que siempre iba después de salir del baño, la cama ya estaba hecha, y sobre un galán de noche reposaba la camisa que iba a ponerse aquel día, recién planchada por su mujer. A pesar del paso de los años, seguía regocijándose con el tacto de las camisas recién planchadas; con aquel pequeño placer sentía que su vida, de nuevo ese día, merecía la pena. Una vez vestido, besó la mejilla de Antonia, su esposa, que ya estaba leyendo en una butaca del salón, y salió a la calle, sintiendo todavía un agradable escozor en su rostro.

Paso a paso, dando los correspondientes buenos días —a la panadera, al quiosquero, al verdulero, al estanquero—, se dirigió hacia el casino. Allí pasaba todas las mañanas desde su jubilación, junto a Manolo, su compañero de oficina de toda la vida, el que le enseñó el oficio. Tenía unos cuantos años más que él; de hecho, era socio honorífico del casino —todos lo eran a partir de los noventa años, momento en el que dejaban de pagar cuota—. Aun así, por pasar tanto tiempo juntos, se equilibraron sus caracteres. Estaban tan acostumbrados a verse que, tan pronto como Diego se jubiló, volvió en busca de su maestro: pasaron de entregarse a la contabilidad de la bodega de lunes a viernes a comentar la prensa todos los días de la semana.

No siempre leían el mismo periódico, pues no todos los autores que les interesaban escribían en el mismo. Cuartango, Manuel Vicent, Juan Manuel de Prada, David Gistau, Julio Llamazares, Arcadi Espada, Manuel Jabois, Javier Marías, Muñoz Molina… En definitiva, iban en busca del autor, no de la noticia, y si en sus columnas o sus artículos se entregaban a la nostalgia en lugar de a la actualidad, muchísimo mejor.

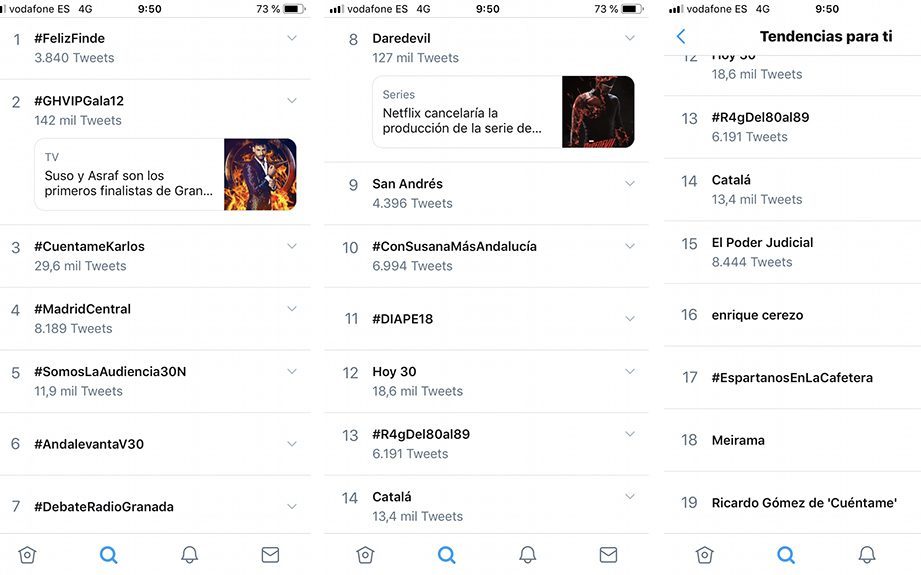

Ellos ya no estaban para debatir sobre lo que se cocía o dejaba de cocerse en el Poder Judicial, ni sobre lo que decía o dejaba de decir Catalá. Podría decirse que la edad les había ayudado a filtrar los asuntos sobre los que merecía la pena reflexionar. El compromiso político les pillaba ya mayores.

En cuanto a sus manías, sin darse cuenta, se consolidó la costumbre de no empezar a leer el periódico hasta que no les llevaran los cafés. Diego pedía un café cortado; Manolo, en cambio, prefería el café solo. Recogían la prensa, se sentaban en su mesa y hablaban relajadamente, o no hablaban, lo que surgiese cada día, hasta que llegaban los cafés. Entonces se entregaban a la lectura y, de tanto en tanto, hacían algún comentario acerca de los textos: «Hoy Gistau está bastante fino, que no se te olvide leerlo», «Cuartango ha vuelto a levantarse nostálgico esta mañana, como a nosotros nos gusta», «Muñoz Molina se me ha hecho algo pesado, no termina a mí de convencerme este hombre cuando se aparta de la ficción». Y así transcurría la mañana hasta que llegaba la hora del vino.

Alrededor de la una, los dos amigos se dirigían hacia el bar del casino y pedían una copa de fino Montilla-Moriles. Acodados en la barra, incluían al camarero en el coloquio; un joven sin ganas de estudiar, que pronto tuvo la oportunidad de empezar a trabajar y no lo dudó; era atento, eficiente y muy respetuoso con los mayores, que disfrutaban contándole sus historias.

La diferencia generacional era evidente, pero Diego y Manolo disfrutaban boicoteando las teorías del joven. «¿Por qué arden las redes hoy, Pepe?», le preguntaban entre risas, y él les hablaba sobre los temas de actualidad que ellos normalmente soslayaban.

«¿No os habéis enterado del plan Madrid Central, que pretende peatonalizar todo el centro de Madrid?», preguntaba entusiasmado, alabando un proyecto cuyo objetivo era que los madrileños dejasen de respirar mierda; ante lo que ellos bromeaban manifestando lo poco que les importaba lo que sucediera en la capital, y refutando su teoría más por hacerle rabiar que por tener una opinión al respecto: «Pero peatonalizar para que luego estén las calles llenas de patinetes no es peatonalizar, es “despeatonalizar”, porque luego no hay manera de darse un paseo tranquilo». Y el joven negaba con la cabeza, resignado pero contento.

También solían comentar los capítulos de «Cuéntame», pues desde que descubrieron que al joven le gustaba la serie, los dos comenzaron a verla. «Pepe, Ricardo Gómez, el de “Cuéntame”, deja la serie. ¿Qué vas a hacer ahora los jueves por la noche?», le decían con frecuencia, para después animarlo a que saliera más, imaginando que el chaval era más bien parado.

Y así, ingenua y ligeramente, dejaban pasar los días, sin atarearse, sin permitir que la inquietud los obstaculizara; en definitiva, habían afrontado la recta final de sus vidas con determinación.

Solo de vez en cuando se permitían alguna sorpresa benigna, como la de aquel último miércoles del año. Diego caminaba especialmente animado hacia el casino, pues un nieto suyo había atendido su solicitud y le había comprado dos ejemplares del último libro de Cuartango: uno para él y otro para Manolo. Y se sonreía pensando en la cara de su amigo al recibir su regalo de Navidad.

En cambio, su inquebrantable rutina, después de muchos años, estalló: la silla de Manolo estaba vacía cuando Diego entró en el casino. Se quedó paralizado, sin saber qué hacer ni qué decir. Su amigo siempre llegaba el primero; sin duda, algo había pasado, aquello no era normal. Poco a poco, su cabeza comenzó a generar hipótesis, hasta llegar a la peor de todas, la definitiva, la cual fue confirmada minutos después por el joven camarero, que al verlo en la entrada, abstraído, perdido, se acercó a él.

Por la edad de su amigo, la muerte revestía inminencia, no era un acontecimiento extraordinario; sin embargo, la placidez de los últimos años había provocado que dejase de estar alerta. Había interiorizado su rutina hasta tal punto que le desconcertó desconocer cuál era el siguiente paso después de aquello.

Aquella mañana se pidió un café solo, pero no aguantó en el casino hasta la hora del vino, y al irse olvidó sobre la mesa los dos libros con los que había llegado.